学校是推广普及国家通用语言文字的主要阵地,教师则是这一阵地的核心力量。近日,由石河子大学师范学院12名研究生与1名专业教师组成的国家通用语言文字推广普及实践团,深入新疆生产建设兵团第三师五十三团第一小学和第二小学,为这两所学校的80余名少数民族教师开展了为期半个月的国家通用语言文字专项培训。此次培训旨在切实提升基础教育学校教师的国家通用语言文字素养和普通话教育教学能力,为边疆教育事业注入新活力。

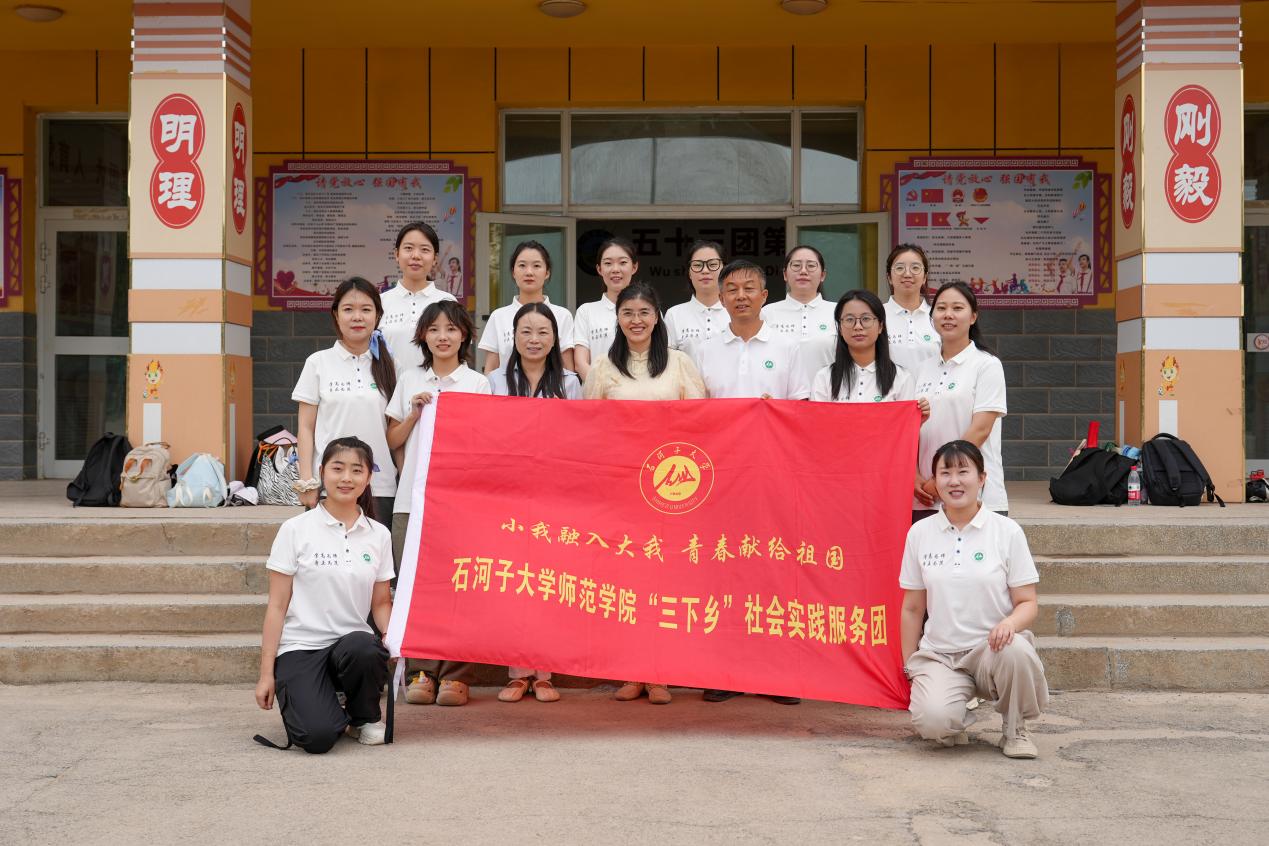

图1 石河子大学师范学院“三下乡”社会实践团合影

实践团在充分了解教师学员普通话测试水平后,精准划分出高级班、进阶班和基础班,每天同步实施分层教学。课程设置紧密围绕国家通用语言文字能力认证考试的“单音节字、双音节词、短文朗读、命题说话”四大模块,确保培训内容与实际需求高度契合。

图2 实践团成员杨子仪用手势带领老师们学习声调变化

精准分层,靶向提升教学能力

“掌握好国家通用语言文字,不仅能让我们的课堂教学更流畅,也能为学生树立良好的榜样。”参加培训的赛里木汗老师道出了众多学员的心声。她期待通过系统学习,加深对普通话声调规则和表达技巧的理解,未来将所学融入日常教学,为学生提供更优质的教育服务。

为满足教师们的实际需求,实践团成员遵循“由字带词、由词到句、由句成篇”的语言习得规律设计课程,循序渐进地提升教师们的普通话发音准确性、词汇运用规范性、朗读流畅度以及口语表达能力。初级班着重进行基础发音纠偏与语调训练,为学员筑牢语言根基;进阶班强化语句连贯性与表达逻辑,助力学员提升语言组织能力;高级班则侧重于提升即兴演讲能力和教学语言的艺术性,让学员的语言表达更具感染力。这种精准分层的教学模式,实现了精准滴灌、因材施教,有效提升了培训效果。

图3 实践团成员张爱婕带领参训教师学习“单音节字和双音节词语”

文化浸润,趣味教学激发活力

本次培训的一大亮点,是实践团成员将国家通用语言文字学习与中华优秀传统文化体验深度融合,营造出“知识性与趣味性”并重的学习氛围。培训特别开设了扎染体验课、五色丝线编织课等文化实践课程。教师们在动手操作过程中,自然而然地学习和运用“浸染”“纹样”“对称”“编织”“中华优秀传统文化”等相关专业词汇与表达,将抽象的语言学习转化为生动的文化体验。这种“做中学、学中乐、乐中获”的创新模式,极大激发了教师们的学习热情和参与积极性,让培训效率和质量得到显著提升。

图4 实践团开展扎染教学活动

在扎染工作坊里,老师们围坐在一起,跟随实践团成员的指引,有条不紊地将白布浸湿、折叠、捆扎、浸染。不一会儿,一幅幅蓝白相间、花纹独特的扎染作品便新鲜出炉。一位老师兴奋地展示着自己的作品,激动地说:“没想到白布经过这几个步骤能呈现出这么好看的图样,中华优秀传统文化太神奇了!未来我也要把这样的趣味课堂带到我的教学中,让学生们也能感受到中华优秀传统文化的博大精深。”

多重赋能,铸牢中华民族共同体意识

此次培训的意义远不止于提升教师的普通话应试水平,其成效是多维度、深层次的。参训教师不仅提升了普通话水平,更重要的是掌握了运用国家通用语言文字有效开展学科教学的方法与技巧,为提升学校整体教育教学质量、深化教育改革奠定了坚实基础。

实践团成员将中华优秀传统文化体验融入语言文字学习的创新实践,深化了教师们对中华优秀传统文化的理解和认同,增进了他们的文化自信,促进了各民族交往交流交融,有力推动了“文化润疆”工程的落实,为铸牢中华民族共同体意识添砖加瓦。

图6 实践团成员与参训教师交流学习

参训的迪里奴尔老师感慨道:“这些课程在推普的同时,也提供了鲜活的教学案例和方法论启示,有效帮助我们更新教育理念、丰富教学手段。将来,我也会把‘趣味性和文化性’带回课堂。”

图7 实践团成员与参训教师互赠礼物

以语言相通促进心灵相通,本次培训是石河子大学师范学院“三下乡”活动中铸牢中华民族共同体意识的具体实践。实践团成员将进一步深化国家通用语言文字推广工作,持续深入南疆基层学校,在推广实践中深化教育教学认知,实现理论素养与实践能力的双向提升。通过“教学相长”的帮扶模式,他们既助力参训教师专业发展,又在边疆教育一线锤炼育人本领,教育报国情怀愈发浓厚,“扎根边疆、服务基层”的理想信念更加坚定,让青春在推动民族团结进步创建和促进教育优质均衡发展的实践中绽放绚丽之花。

文:杨子仪

初审:谭兰兰

复审:叶壮

终审:郝朝晖